SABINO IL VESCOVO SANTO

Età Sabiniana

ETA’ SABINIANA

Sabino, il vescovo-Santo protagonista di Canosa e della chiesa del VI secolo

L’Età Sabiniana rappresenta un periodo di grande splendore per Canosa. Grazie alla sua abilità diplomatica, alla sua attività edilizia e alla sua autorità morale, Sabino di Canosa trasformò la città in un centro cristiano di riferimento. L’eredità, tanto quella architettonica quanto quella spirituale, lasciata da Sabino ha profondamente influenzato l’Italia meridionale, segnando un capitolo fondamentale della sua storia cristiana.

Tra le figure più rappresentative dei vescovi dell’Italia nel passaggio dall’Antichità al Medioevo, Sabino di Canosa spicca per il suo lungo episcopato, che si svolse nel pieno del VI secolo, un periodo segnato da guerre e conflitti religiosi. Sabino incarnava pienamente il ruolo del vescovo dell’epoca: capo religioso, autorità morale, governatore dei poveri, promotore di costruzioni sacre e difensore della diocesi.

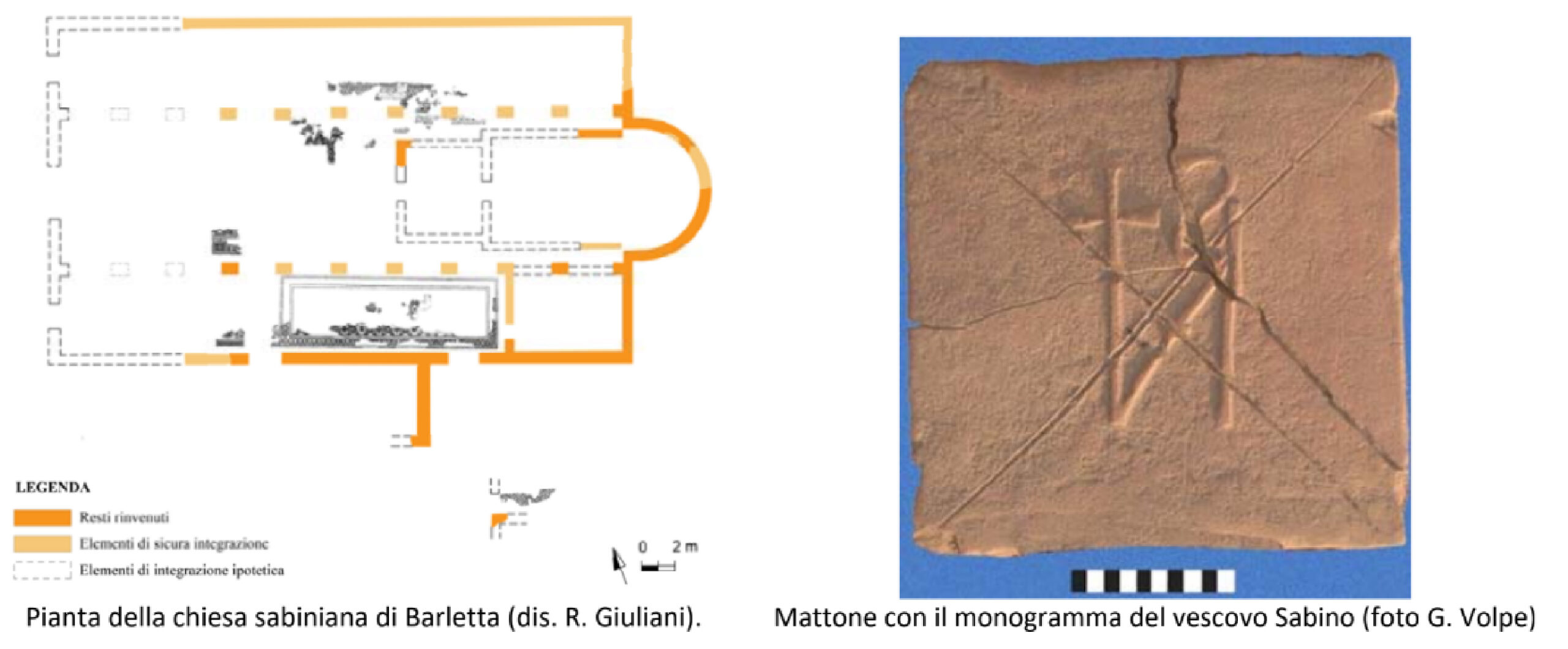

Oltre a essere una figura spirituale di spicco, Sabino era anche un abile amministratore del potere civile e politico. Controllava l’erario, la riscossione fiscale e i lavori pubblici, rendendosi protagonista della vita politica e religiosa della sua città. La sua figura è nota soprattutto grazie a Papa Gregorio Magno (540‐604 d.C.), che racconta alcuni episodi della sua vita. Un’altra importante testimonianza della sua esistenza è la Vita Sancti Sabini, risalente agli inizi del IX secolo, commissionata dal vescovo longobardo Pietro. Questo testo fu scritto in occasione della traslazione del corpo di Sabino dalla chiesa di San Pietro. Inoltre, le fonti archeologiche confermano la grande attività costruttiva realizzata dal vescovo a Canosa e nei territori circostanti.

Sabino fu un “vescovo-manager” e si occupò anche della produzione diretta di materiali edili. I mattoni con il monogramma di Sabino si trovano in numerosi edifici di Canosa, confermando l’impegno del vescovo non solo nella costruzione di chiese, ma anche nella produzione di decorazioni architettoniche e di materiali per l’edilizia sacra.

Sabino rappresenta il punto più alto nella storia della diocesi di Canosa, una delle più importanti della Puglia e dell’Italia meridionale. Questa diocesi ebbe vescovi di grande rilevanza già dagli inizi del IV secolo, arrivando ad assumere una funzione metropolita all’interno della provincia.

La diocesi di Canosa era ricca, con un ampio patrimonio di possedimenti terrieri che si estendevano fino alla Sicilia. Tra il IV e il V secolo, Canusium raggiunse il vertice della gerarchia ecclesiastica nella Puglia (provincia Apulia et Calabria), tanto da diventare la sede dei governatori provinciali.

Le diocesi paleocristiane dell’Apulia et Calabria. Iscrizione relativa a uno dei governatori provinciali attivi a Canosa

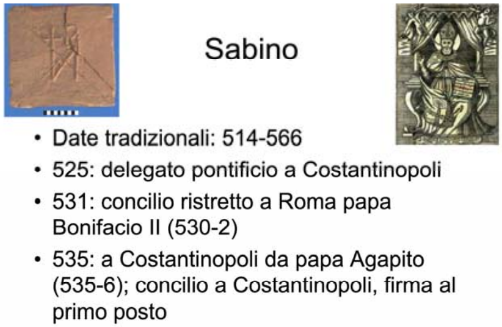

Sabino, la vita ultracentenaria e mezzo secolo di episcopato

Secondo la tradizione riportata dall’anonimo autore della Vita, Sabino guidò la diocesi di Canosa per 52 anni, tra il 514 e il 566, nonostante la sua attività sia attestata con certezza solo tra il 531 e il 552. La sua longevità è altrettanto straordinaria: si narra, ma senza elementi certi, che sia vissuto per ben 106 anni, con la nascita posta attorno al 460 e la sua morte avvenuta il 9 febbraio 566.

Sabino fu un protagonista attivo nelle relazioni diplomatiche tra Roma e Costantinopoli. Parlava fluentemente il greco e fu coinvolto in numerose missioni: nel 525 accompagnò probabilmente Papa Giovanni I per affrontare delicate questioni diplomatiche. Nel 535 fu inviato come delegato di Papa Agapito a Costantinopoli e nel 536 guidò una delegazione al Concilio di Costantinopoli, firmando gli atti come primo dei vescovi occidentali. Inoltre, nel 531, partecipò a un concilio ristretto a Roma, indetto da Papa Bonifacio II.

Roma e Costantinopoli rappresentarono i due capisaldi della sua politica pastorale e ispirarono molte delle sue iniziative edilizie a Canosa. Sabino vantava relazioni con illustri personalità del mondo cristiano, come Germano di Capua e Benedetto da Norcia, come ricordato nei “Dialoghi” di Papa Gregorio Magno. Anche dopo la sua morte, la figura di Sabino continuò a giocare un ruolo centrale nelle vicende politiche e religiose della regione. La traslazione del suo corpo dalla chiesa di San Pietro a una nuova chiesa (più tardi inglobata nella chiesa romanica medievale), forse dedicata alla Vergine, sotto l’altare dedicato ai santi Giovanni e Paolo, fu organizzata dal vescovo longobardo Pietro, che commissionò la Vita di San Sabino.

Nel IX secolo, con il pretesto di proteggere le sue reliquie dai saccheggi saraceni, il vescovo di Bari Angelario trasferì il corpo di Sabino a Bari, la nuova città emergente in Puglia, in competizione con Canosa. Questa contesa sulla memoria di Sabino culminò nel 1091, quando il vescovo Elia dichiarò di aver ritrovato le reliquie di Sabino nella cattedrale barese. Tuttavia, recenti studi archeo-antropologici hanno dimostrato che le ossa ritrovate appartenevano a due individui diversi di età non compatibile con Sabino. È questo un esempio della guerra delle reliquie nel Medioevo.

Canosa rispose a questa spregiudicata operazione barese con la dedicazione della Cattedrale a San Sabino nel 1101, alla presenza di Papa Pasquale II. Nonostante questo, il prestigio di Bari nella Puglia normanna non poteva più essere messo in discussione, segnando l’esito di questo conflitto secolare sulla memoria del santo vescovo.

La facciata della Cattedrale di Bari e il particolare delle sculture al di sopra del portale: a sinistra San Sabino (foto G. Volpe)

Sabino, l’azione diplomatica nella guerra tra Goti e Bizantini

Durante la guerra tra Goti e Bizantini (535-553 d.C.), Sabino dimostrò notevoli capacità diplomatiche, riuscendo a gestire trattative delicate su questioni religiose fondamentali. Fedele sostenitore della centralità di Roma e del Papa, Sabino difese la sua città e la sua diocesi con determinazione in un periodo di grande instabilità.

Uno degli episodi più emblematici del suo operato diplomatico è narrato nella Vita. Durante un incontro con il re Totila, sovrano degli Ostrogoti (541-552), avvenuto nella residenza del vescovo, Sabino riuscì a impressionare il re. Quando Totila fu invitato a pranzo, scelse di sedersi accanto all’anziano vescovo. In un gesto simbolico, il re offrì personalmente a Sabino un bicchiere di vino, togliendolo dalle mani del servitore. Sebbene cieco, Sabino prese la mano del re e dichiarò: «Possa vivere questa mano».

Questo episodio colpì profondamente Totila, che interpretò le parole del vescovo come una dimostrazione delle sue doti profetiche. Totila decise così di risparmiare Canosa dalle devastazioni che colpirono invece altre aree della regione, dimostrando così il potere della diplomazia e della saggezza di Sabino nel proteggere la sua comunità in tempi difficili.

PROGETTO MULTIMEDIA – SMART IN Valorizzazione del Luogo della Cultura: Area del Battistero di San Giovanni con la Basilica di Santa Maria promosso dal Comune di Canosa di Puglia realizzato nell’ambito del POR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.7